失恋や喪失感から立ち直れないあなたへ。悲しみを聖なる力に変える、別れと癒しの儀式

部屋の時計の針は、あの日、あの瞬間から、ぴたりと止まったままだ。

窓から差し込む朝の光が、まるで訪問者のように部屋に入り、床に落ちたままの薄いカーディガンを照らし出す。それはゆっくりと壁を伝い、やがて力尽きたように消えていく。一日が確かに始まり、そして終わっていくことを告げているのに、あなたの時間だけが、分厚いガラスの箱の中に閉じ込められたように、微動だにしない。まるで、深い水の底に沈んで、ただ水面の揺らめきを遠く見上げているようだ。

二人で笑いながら選んだマグカップは、食器棚のいちばん奥で、うっすらと埃をかぶり、忘れられるのを待っている。スマートフォンの通知はすべて切ったはずなのに、静寂が怖くて、無意識に指があの人の名前を探してしまう。そのたびに、心臓が冷たい手でぎゅっと掴まれるような感覚に襲われる。どうして、と問いかけても、返ってくるのは、耳を塞ぎたくなるほどの、重たい沈黙だけ。

「どうして、私だけが立ち直れないんだろう」

「この胸にぽっかりと空いた穴は、いつまで続くのだろう」

その声は、喉まで出かかっては消える、誰にも届かない心の叫び。

どうか、無理に忘れようとしないで。無理に、元気にならなくていいのです。 これは、失った何かを取り戻したり、傷ついた心を無理やり前へと向かせたりするための「方法」を教える話ではありません。

これは、あなたの心の最も深い場所で凍てついている、その清らかな悲しみが、やがて聖なる力へと姿を変えていく、ある一人の女性の「儀式」の物語。 そして、それはきっと、遠いどこかの誰かではない、あなた自身の物語なのです。

霧の中の巡礼者

彼女は、出口の見えない深い霧に包まれた森を、もうどれくらい歩き続けているのか分かりませんでした。苔むした木々は黒い影のようにそびえ立ち、足元は湿った落ち葉でぬかるんでいる。霧の匂いは、土と、遠い日の雨の記憶の匂いがした。鳥の声さえ聞こえない完全な静寂が、かえって耳の奥を圧迫する。

どこから来て、どこへ向かうのかも、とうに思い出せない。聞こえるのは、自分の頼りない足音と、遠い昔に聞いた楽しかった声の、冷たいこだまだけ。「大丈夫だよ」と笑った声が、すぐ後ろから聞こえた気がして振り返っても、そこには深まる霧があるだけ。その残酷な繰り返しが、彼女の心を少しずつ削っていきました。

世間の声は、時折、鋭い光の矢のように霧を切り裂いて、容赦なく届きます。

「いつまでそんな顔をしているの。もっと強い人だと思っていた」

「時間がすべてを解決してくれるわ。だから、元気を出して」

善意という名のその光に導かれようと焦って足を進めれば、見えない木の根に激しく躓き、冷たい泥の中に膝をついてしまう。光は、この深い霧の森の中では、自分の孤独な影を、より一層濃く、長く引き伸ばすだけでした。

彼女はもう、知っていました。 この森から早急に抜け出そうともがくことは、ただ自分を傷つけるだけの、無意味な行為なのだと。

だから、彼女は歩くのをやめました。ただ、そこに立ち尽くす。 この終わりが見えない森を、あてもなく彷徨うことは、罰でもなければ、間違いでもない。これは、自分自身の魂の、最も神聖な場所へと向かうための、静かな、静かな「巡礼」の旅なのだと、心の奥深くで、か細い声が囁くのを聞いていたからです。

沈黙の聖域

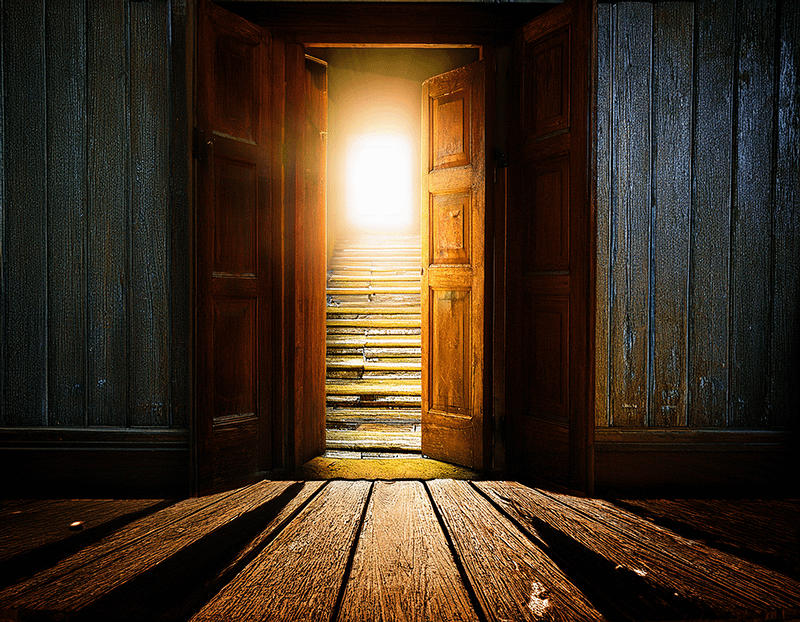

霧の奥深くに、まるで最初からそこにあったかのように、彼女は一軒の小さな庵(いおり)を見つけました。華美な装飾は何もなく、ただ、長い年月を経て黒光りする木の扉が、静かにそこにあるだけ。扉は固く閉ざされているわけではなく、まるで「いつでもどうぞ」と語りかけているかのようでした。期待と、ほんの少しの怖れを胸に、彼女はそっとその扉に手をかけます。

中へ入ると、ぱちぱち、と優しく燃える暖炉の火の音と、乾いた木の香りが、冷え切った彼女の身体を包み込みました。部屋の中には、ただ、深い湖のような静かな瞳で彼女を見つめる庵主(あんじゅ)がいました。

庵主は、森の地図を広げて出口の方向を指し示したり、「大変でしたね」と同情の言葉をかけたりはしません。ただ黙って頷き、「こちらへ」と手招きして、暖炉の前にある、身体が沈み込むような柔らかな椅子をすすめます。そして、両手で包み込むとじんわりと温かい、湯気の立つ白湯の入った器を、そっと手渡すだけでした。

そこには、判断も、評価も、急かすような空気も一切ありませんでした。ただ、絶対的な安全と、ありのままの魂に対する深い敬意だけが、暖炉の火の温もりと共に、聖域のように静かに満ちていました。

どれほどの時間が経ったでしょう。最初は途切れ途切れに、まるで石を一つひとつ置くように言葉を探していた彼女は、やがて、堰を切ったように自分の物語を語り始めました。楽しかった記憶、裏切られたと感じた夜の怒り、自分を責め続けた罪悪感、そして、どうしようもないほどの深い、深い悲しみ。

彼女の言葉の一つひとつが、まるで清められた聖なる薪のように、暖炉の火にくべられていきます。言葉は燃え上がり、美しいオレンジ色の炎となり、やがて煙となって、静かに、静かに天へと昇っていく。

これは「話す」というありふれた行為ではありませんでした。 これは、凍てついて感覚を失っていた魂を、聖なる火の温もりで、一枚、また一枚と、ゆっくり溶かしていく神聖な「儀式」そのものでした。

涙の結晶

その儀式を、季節が一つ巡るほど、繰り返したでしょうか。 ある日、彼女の頬を静かに伝う涙が、ただの塩辛い雫ではないことに、ふと気づきました。

暖炉の揺れる光を浴びて、その一粒一粒が、まるで内側から光を宿した透明な「結晶」のように、虹色の、聖なる輝きを放っていたのです。

その小さな輝きを手のひらに受け止めた瞬間、彼女はすべてを悟りました。

「立ち直る」とは、この霧深い森から慌てて抜け出すことではなかった。悲しみを忘れ去り、傷つく前の自分に戻ることでも、決してなかったのだと。

この深い森も、幾度となく道を迷わせたあの霧も、すべてが自分自身を構成する、愛おしい一部だったのだと。失ったと思っていたあの人の愛は、消えてなくなったのではなく、形を変え、自分の内側で静かな光を放つ「聖なる力」として、今もなお、生き続けていたのだと。

胸にぽっかりと空いていた喪失感は、消えませんでした。 ただ、その空洞は、他者の痛みを、言葉ではなく魂で理解できる慈悲の泉に変わっていました。その悲しみは、人生の深淵を覗き見た者だけが持つことのできる、静かで、揺るぎない強さへと「昇華」されていたのです。

空っぽだと思っていた両手の中は、いつの間にか、数えきれないほどの、温かく輝く涙の結晶で満たされていました。その光は、もう色を失っていたはずの世界を、再び柔らかな色彩で照らし始めていました。

最後にお願いです

この物語を、今、あなたはどんな部屋で、どんな気持ちで読んでいますか。 あなたの心の森は、今、どんな景色が広がっていますか。深い霧の中でしょうか。それとも、少しだけ木々の間から光が差しているでしょうか。 あなたの流す涙は、どんな色をしていますか。

どうか、ご自身を急かさないでください。 歩き出すべき時は、他の誰でもない、あなた自身の魂が一番よく知っています。 焦る必要など、どこにもないのです。今はただ、その森の中で、静かに呼吸をしているだけで、それだけで、いいのですから。

もし、あなたがその霧深い森をたった一人で歩むことに疲れ果て、心の内にある誰にも話せない物語を分かち合える「沈黙の聖域」を探しているのなら。 私が在るこの場所は、そんなあなたのための、小さな庵のようなものかもしれません。

無理に扉を開ける必要はありません。叩く必要もありません。 ただ、ここにそんな場所があるということだけ、いつか思い出せるように、心の片隅にそっと置いておいていただけたら、と願うだけです。

非日常のひとときを、あなたの心に