「引き寄せ」に疲れた方へ。未来を”体感”することで現実を動かす、究極の目標達成法

使い古されたノートを、そっと閉じる。 インクが滲むほどびっしりと書き込まれた言葉たち。「私は豊かになる」「理想のパートナーと出会う」。その一文字一文字に、夜明けを待つような祈りを込めてきたはずだった。

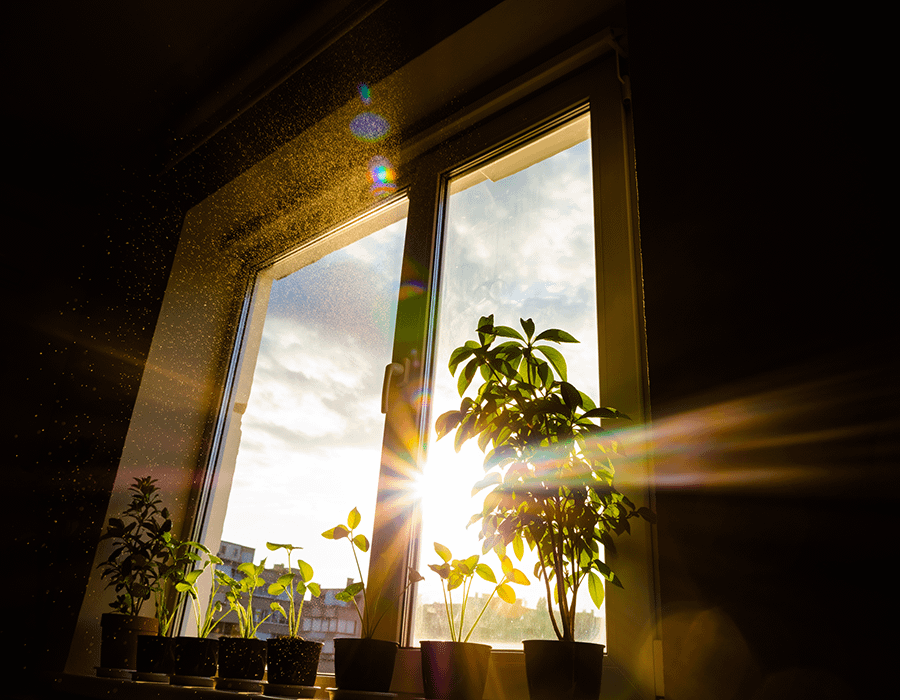

けれど、ふと顔を上げて窓の外に目をやれば、昨日と何も変わらない、色のない景色が広がっているだけ。SNSを開けば、まばゆい光を放つ誰かの成功体験が滝のように流れてくる。その光が強ければ強いほど、自分の足元に落ちる影は、より一層濃く、冷たく感じられた。

「ポジティブでいなくちゃ。きっと、感謝が足りないんだ」

いつからだろう。”引き寄せ”という言葉が、自分を励ますための優しいおまじないから、自分を縛り付ける冷たい呪文に変わってしまったのは。「夢を叶える」という言葉が、あまりにも遠い、知らない国の響きに聞こえる。

信じることに疲れ果ててしまった、ある日の午後。 これは、そんな一人の女性の物語。そして、もしかしたら、これはあなたの物語でもあるのかもしれない。

「いつか」を信じ続けたノートのインクは、もう滲んで見えない

彼女の朝は、鏡の中の自分に微笑みかけることから始まっていた。「今日も素晴らしい一日になる」。けれど、その口角は微かに震え、瞳の奥には、拭えない不安の色が揺らめいている。

本棚には、ポジティブな言葉が並ぶ自己啓発書がずらりと並ぶ。マーカーで引かれた無数の線は、彼女がどれだけ真剣に「答え」を探してきたかの証だった。唱え続けたアファメーションは、もはや意味を失った音の羅列となり、空気に溶けて消えていく。

「信じれば、叶う」 その言葉を信じようとすればするほど、心の奥底でささやく声が聞こえる。 「本当に?」「今までだって、そうじゃなかったじゃないか」 その小さな、しかし鋭い声に蓋をするために、彼女はさらに大きな声で理想の未来を叫ぶ。その繰り返しは、静かに、しかし確実に、彼女の心をすり減らしていった。

「引き寄せに疲れた…」 そう認めてしまうことは、夢を諦めることと同じだと思っていた。だから、誰にも言えなかった。光に向かって歩いているはずなのに、なぜこんなにも孤独で、息苦しいのだろう。

「引き寄せ」に疲れた心が、最後にたどり着いた静かな場所

ある日、彼女はすべてを放り出した。 情報を追いかけるのをやめ、答えが書かれていそうな本を棚に戻し、スマートフォンの電源を落とした。そして、あてもなく街を歩いた。

どれくらい歩いただろうか。賑やかな大通りから一本入った路地裏で、足が止まる。古いレンガの壁に、蔦が優しく絡まる、小さな木製の扉。看板には何も書かれていない。けれど、なぜだろう。まるでずっと昔から知っていた場所のような、不思議な懐かしさに心惹かれ、吸い込まれるようにそっと扉を開けた。

そこは、答えを「教わる場所」ではなかった

そこは、何かを学ぶための、明るすぎる照明のセミナー会場ではなかった。ただ、静かに時間が流れる、古い書斎のような場所だった。古書のインクと、微かに香る紅茶の匂い。深く腰掛けると身体が沈み込む、使い込まれた革張りのソファ。壁一面に並ぶ、背表紙の色も様々な本たちは、知識を誇示するのではなく、ただそこに在ることで空間に深みを与えている。

奥から現れたのは、「先生」と呼ばれるような、人を評価する目をした人物ではなかった。穏やかな微笑みをたたえた「案内人」が、温かいお茶を差し出し、静かにこう言った。

「よくお越しくださいました。ここでは、もう、頑張る必要はありませんよ」

ジャッジのない、評価もない、ただ「そこにいること」だけを許される空間。彼女は、ずっと身にまとっていた見えない鎧が、一枚、また一枚と、音もなく剥がれていくのを感じた。そして、誰にも話せなかった、言葉にならない想いを、ぽつり、ぽつりと語り始めた。案内人は、答えを与えるでもなく、ただ深く、静かに、彼女の言葉に、そして言葉にならなかった沈黙にさえも、寄り添うように耳を傾けていた。

頭で描くのではない。魂が“思い出す”未来の体感

案内人の穏やかな声に導かれ、彼女はゆっくりと目を閉じる。

それは、無理やり未来を”視覚化”するような、力技のワークではなかった。目標達成した自分を必死にイメージし、感情を奮い立たせるような、苦しい作業とは全く違うものだった。

まるで、幼い頃に駆け回った、夏の夕暮れの草いきれの匂い。 忘れていたはずの、大好きだった歌の懐かしいメロディー。 陽だまりの中で祖母が淹れてくれた、紅茶の湯気の温かさ。

そんな、記憶の底に眠っていた感覚が、何の抵抗もなく、心の奥から自然に溢れ出してくるように。ずっと探し求めていた「未来の感覚」が、ふと、懐かしい記憶として蘇ってきたのだ。

頭で無理やり創り上げた、借り物の希望ではない。魂が、ずっと前から知っていた、温かく、疑いようのない、確かな感覚。

「ああ、そうだった。私は、この感覚を、知っている」

その感覚の中では、理想の自分は、軽やかな素材の服を身にまとっていた。肌をなでる風は心地よく、聞こえてくる周りの声は、すべてが優しい音楽のようだった。

「夢を叶える最後の手段」は、新しい魔法ではなかった

必死に手を伸ばし、掴み取ろうとしていた未来は、実は、すっと胸を張って深く呼吸をすれば、いつでも全身で感じられる場所にあった。

「夢を叶える最後の手段」とは、誰も知らない新しい魔法を学ぶことではなかった。自分の中にずっと眠っていた、埃をかぶったままの古い羅針盤の存在を、ただ、思い出すことだったのだ。外側の世界に何かを求めるのではなく、自分自身の内なる声を信頼すること。それが、唯一の道だった。

あなたの物語が、ここから始まる。一枚の静かな招待状

書斎を出た彼女の目に映る世界は、来る前と何も変わらないはずだった。けれど、西日に照らされた街路樹の葉は驚くほど緑が濃く、すれ違う人々の話し声は、心地よいBGMのように聞こえた。

アスファルトを蹴る彼女の足取りは、確かで、軽やかだった。 劇的に何かが変わったわけではない。ただ、焦りが消えていた。誰かと自分を比べる、あの苦しい癖がなくなっていた。道端に咲く小さな花に気づけるくらいの、心の余白が生まれていた。

もう、答えを外に探す必要はない。自分の内側から聞こえてくる、かすかだけれど、誰よりも信頼できるその声を道しるべに、彼女は新しい一歩を踏み出した。

この物語は、ここで終わりです。

もし、あなたが今、分厚いハウツー本を閉じて、深いため息をついているのなら。 もし、誰かの声高な正解ではなく、あなた自身の静かな感覚を信じてみたいと、心のどこかで願っているのなら。

今度は、あなたの物語を聞かせていただけませんか。

ここは、答えを見つける場所ではありません。 ただ、あなたの心の声に、共に耳を澄ませるための場所です。

扉の前で、静かにお待ちしています。

非日常のひとときを、あなたの心に