ネガティブ思考のループから抜け出す。潜在意識に直接届く、癒やしのリチュアルとは・・・

しん、と静まり返った真夜中。 窓の外では、雨がアスファルトを黒く濡らし、世界中の音を吸い込んでいくようです。ぽつり、ぽつりと窓ガラスを伝う雫は、まるで誰かの涙のようにも見えます。

あなたも今、ベッドの温もりの中で、その静かな音を聞いているのでしょうか。 今日あった、誰かの何気ない一言が、棘のように胸に刺さったまま抜けない。 遠い昔の、もう変えることのできない選択を、何度も頭の中でやり直してしまう。 まだ来ぬ明日という、霧のかかった景色に、漠然とした不安を覚える。

それはまるで、照明の落ちた夜の遊園地で、たった一人乗り続けているメリーゴーランド。 同じ景色、同じもの悲しい音楽、同じ場所を、ただ静かに、けれど確実に回り続けています。降りたくても、その方法がわからない。 「もう、考えたくない」 そう心で叫ぶほどに回転は速度を増し、思考の渦は深くなるばかり。抜け出そうともがくあなたの足を、見えない力がそっと掴んで離さないのです。

この記事は、そのメリーゴーランドの止め方をお伝えするものではありません。 魔法の呪文も、明日から使える特別なテクニックも、ここには何一つ書かれていません。

ただ、冷たい雨が降り続くこの夜に、あなたの隣にそっと座り、一緒にその音を聞くような、そんな時間にできたらと心から願っています。

『彼女』の物語 – 色をなくした世界で

ここに、一人の女性がいました。 いつも周りの期待という名の服を丁寧に身にまとい、自分を後回しにして、真面目に、誠実に生きてきた人です。誰かの「ありがとう」という言葉を燃料にして、自分の心のタンクがとうに空っぽになっていることには、ずっと気づかないふりをしてきました。

彼女の心の中には、いつからか、分厚くて重たい雨雲が居座っていました。

自己啓発の本に書かれた「ポジティブ思考」という言葉を、お守りのように唱えてみる。鏡の前で、無理に口角を上げて、完璧な笑顔を作ってみせる。けれど、そうすればするほど、心は鉛のように冷たく、重くなっていくのでした。

「もっと頑張らなければ」

「前向きでいなければ」

という思いが、いつしか見えない鎖となって彼女自身を縛りつけ、世界からゆっくりと色が失われていきました。大好きだったコーヒーの香りも、ただの苦い液体にしか感じられない。心躍らせた音楽も、耳を通り過ぎていくだけの雑音になる。楽しかったはずの思い出さえ、セピア色の写真のようにどこか他人事なのです。

まるで、出口のない、長い長いトンネルの中。 彼女は、その冷たい壁に背中を預け、たった一人で膝を抱え、ただその暗闇が過ぎ去るのを待つしかありませんでした。

古びた地図と、静かな案内人

ある日、まるで何かに導かれるように、彼女は町の片隅にひっそりと佇む一室を見つけます。 そこは、何かを学ぶための明るい教室ではありません。古いインクと紙の匂いが満ち、差し込む光が空気中の細かな埃をきらきらと照らし出す、まるで時間の流れだけが違う、小さな図書室のような場所でした。

そこにいたのは、正しい答えを指し示す先生ではありません。 ただ、湯気の立つ温かいお茶をそっと差し出し、言葉を重ねるよりも深く、その眼差しで彼女の心に耳を傾ける、「案内人」でした。

案内人は、彼女に「正しい道」や「進むべき明るい方角」を示そうとはしません。 その代わりに、彼女が心の奥底の、埃をかぶった引き出しに仕舞い込み、持っていることさえ忘れていた一枚の古びた地図を、一緒に、そうっと広げてくれるのです。

羊皮紙のように柔らかく、温かみのあるその地図に触れたとき、彼女は不思議な感覚に包まれました。 そこには、彼女だけが歩んできた、曲がりくねった道。迷い込んだ深い森。誰にも見せずに涙を流した秘密の泉の場所。そして、まだ彼女自身も気づいていない宝の在処を示す、かすかな印が、すべて描かれていました。

案内人は、そのいびつな道を、良いとも悪いとも評価しません。ジャッジという名の冷たい物差しを、決して当てることはありません。 ただ、彼女が自分の言葉で、その複雑な模様の意味を、一つひとつ読み解いていくのを、静かに、ただひたすらに待ち続けるのです。

そこは、どんな激しい嵐の夜でも、安心して自分の内側にある静かな泉へと続く小道を、一歩一歩、確かめながら歩いていける。そんな不思議な安らぎに満ちた時間と空間でした。

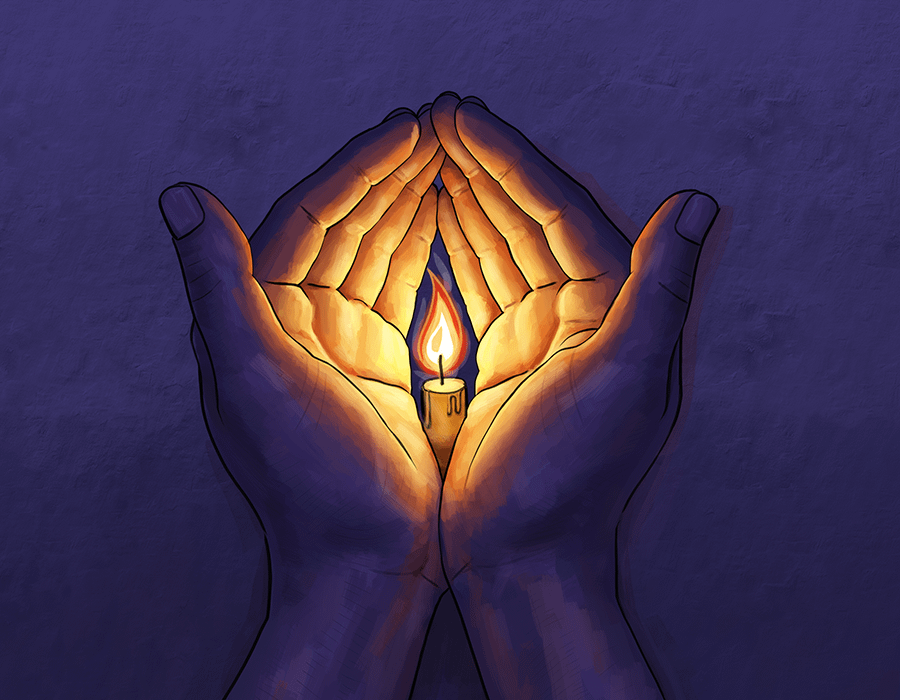

見つけたのは、消えなかった小さな灯火

案内人との時間を重ねるうち、彼女は、雷に打たれたような、けれどとても静かな事実に気づきます。

自分をこれほどまでに苦しめ続けていたネガティブな思考という激しい嵐は、決して自分を傷つけるための「敵」ではなかったのかもしれない、と。

その嵐の中心で、ごうごうと吹き荒れる風の中心で、ずっと消えずにいた、か弱くも温かい「灯火」が瞬いているのが見えたのです。嵐は、このか細く、けれど何よりも大切な光が吹き消されてしまわぬよう、必死に壁となって自分を守るために吹き荒れていたのかもしれない。

そう腑に落ちたとき、彼女は、嵐を無理やり追い払おうとすることを、自然とやめていました。 ただ、そこに嵐があることを認め、その存在を許し、その奥にある灯火の温かさを、両の手のひらでそっと包み込むように感じられるようになったのです。

世界が急に、虹色に輝きだしたわけではありません。 窓の外では、まだ優しい雨が降っています。

けれど、もうその雨音に怯えることはありませんでした。 かつては不安を掻き立てる不協和音だったその音は、乾ききった心の大地を潤す、恵みの子守唄のように。彼女の心に、ただ静かに、穏やかに響いていました。

あなたの物語の、次のページへ

『彼女』の物語は、ここで一旦、幕を閉じます。 けれど、これは決して、どこか遠い国の、特別な誰かの物語ではありません。この物語の中に、あなたの心のひとかけらが見つかったかもしれません。

もし、あなたも今、自分だけの地図の広げ方がわからず、暗いトンネルの中で、ただ一人立ち尽くしているのなら。

私たちは、あなたの「答え」を知っているわけではありません。 その答えは、いつだって、誰にも奪うことのできない宝物として、あなたのその手の中にあります。

ただ、私たちは、あなたの隣で、その大切な地図を一緒に広げ、あなたが自分の言葉と、自分の光を見つけ出すまで、静かにお待ちすることはできます。

もし、ほんの少しでも、その扉に手をかけてみたいと感じたなら。 心の準備ができたと感じた、その時に。 今度は、あなたの物語を聞かせてください。

この図書室の扉は、いつでも、あなたのために静かに開いています。

非日常のひとときを、あなたの心に